ブラックとリッチブラック? 印刷の黒って1種類じゃないの?

- 2017.08.27

- DTPテクニック集

墨(K)100%ベタ1色で作られる黒ではなく、その他のCMYの色が混ざって作られる黒をリッチブラックと呼びます。画面上では黒で表示されているので、データ作成者も気付かずにそのまま入稿してしまい、印刷された後にトラブルとなるケースもあります。

今回はリッチブラックについて、その仕組みを学ぶことでトラブルを未然に防ぐだけではなく、応用としてデザインに活かす方法などもご紹介します。

リッチブラックとは

リッチブラックとは墨(K)100%の単色ではなく、墨にCMYの他の色を足すことによりできる、深みのある黒のことを呼びます。

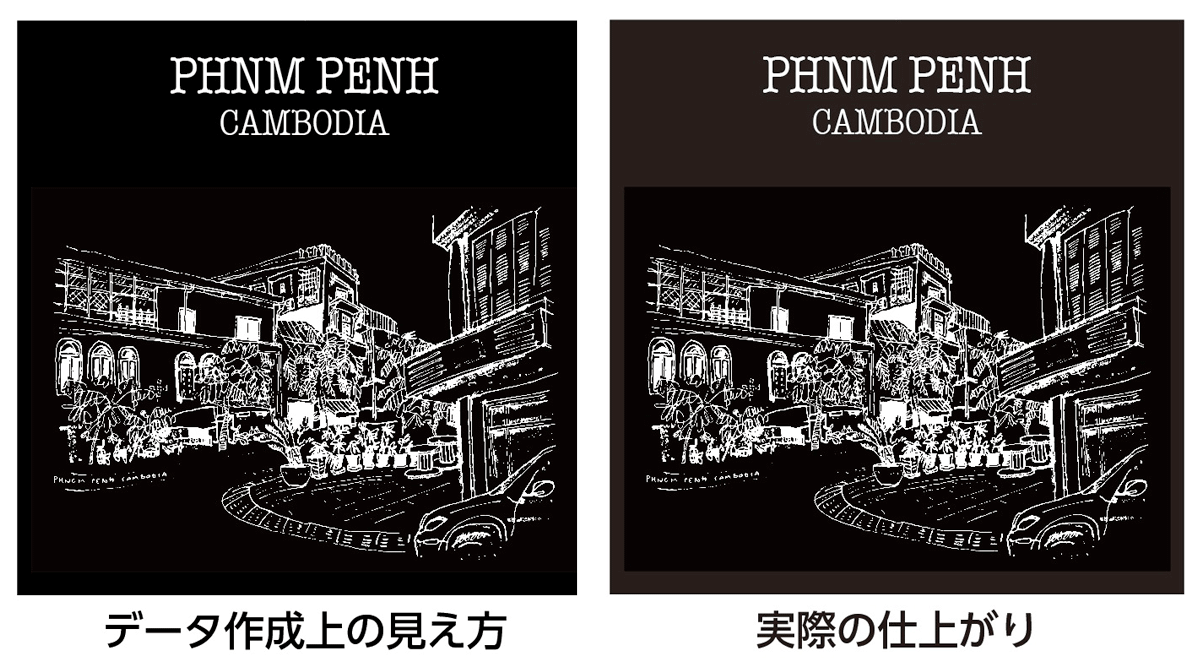

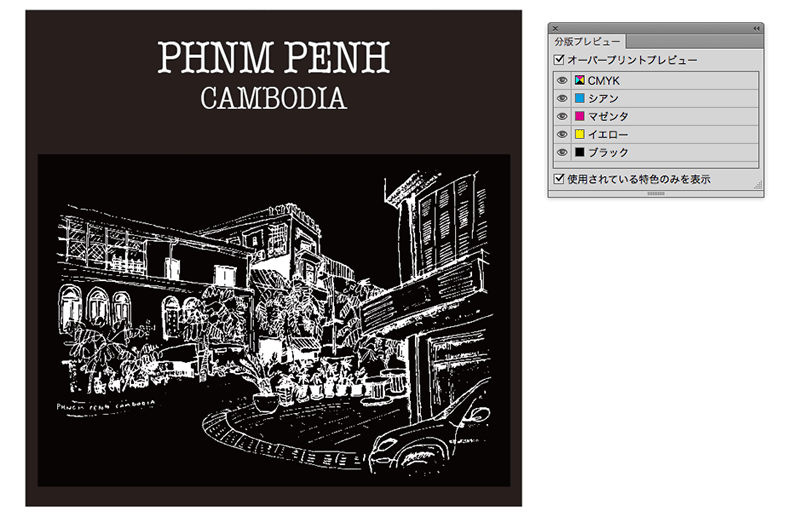

データ作成の際、画面上では黒1色と思って作っていても、思わぬ所でデータがリッチブラックになっており、仕上がった後で色の違いによる下の図のようなミスを犯してしまう事があります。

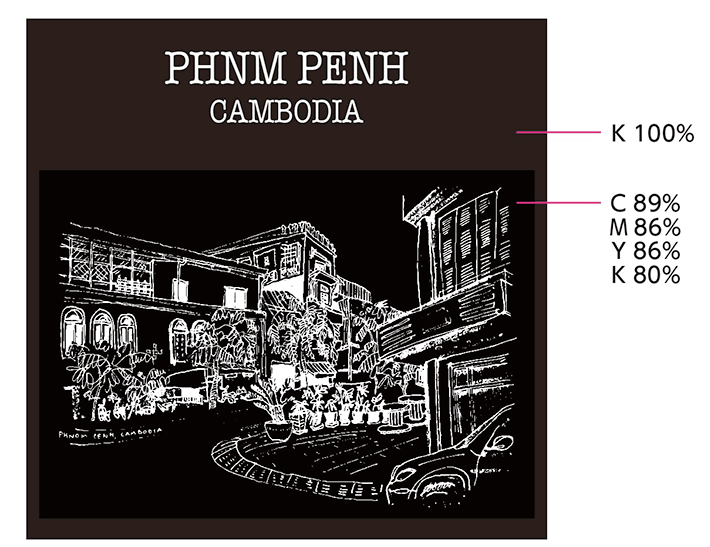

これは白黒の線画が画像で出来ており、その画像データがリッチブラックになっていたため、周りの黒いボックスと差が出てしまったものです。データ上では画像データも、背景の黒いボックスも黒で表示されていたために気付くことが出来ませんでした。

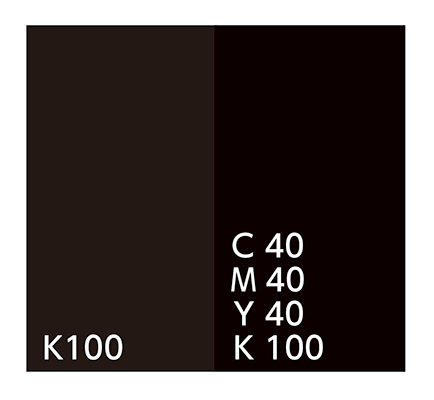

実際の色の%にはこれだけの開きがあります。

印刷物として刷り上がってしまうとどうする事もできないので、データ制作の際などで未然に防ぐようにしましょう。

データチェック方法

では、どの様にしてデータを防ぐのか、チェック方法をご案内いたします。

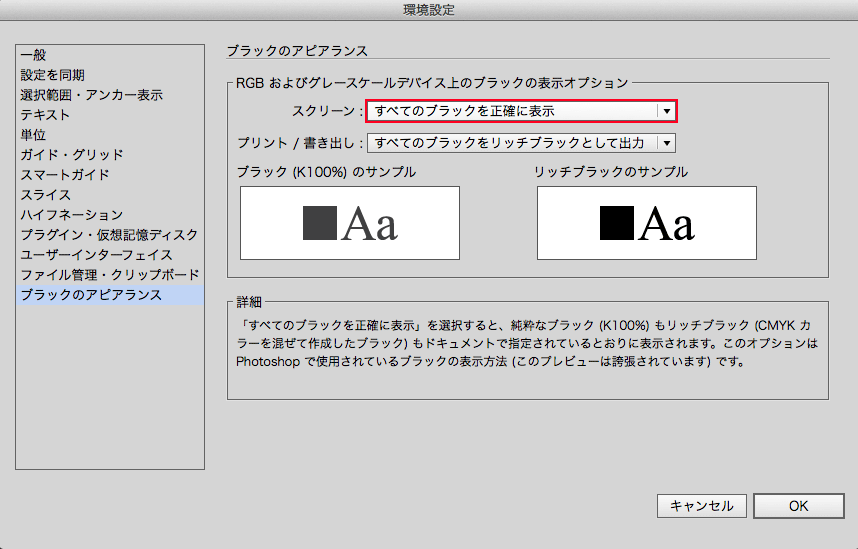

illustratorのブラックのアピアランスの設定をかえる

「環境設定」→「ブラックのアピアラン」からスクリーンを選択。「すべてのブラックを正確に表示」に変更すると、ブラックの色合いがリッチブラックと差が出るようになり、判別がつきやすくなります。

illustratorの分版プレビューを使用する

「ウィンドウ」→「分版プレビュー」パネルを開きます。パネル上部の「オーバープリントプレビュー」にチェックを入れると、CMYKの正確な色が視覚的に把握できるようになります。

リッチブラックのメリットとデメリット

では次にリッチブラックについてのメリットとデメリットについてご案内します。

メリット

より深い色の黒を出すことができす。黒をベースとしたデザインなどの場合に効果的です。ただ推奨は(C40%、M40%、Y40%、K100%)位までです。合計値が300%以上の濃い色にしてしまうと、インクが乾きづらく他の用紙に色が移ってしまうのでオススメできません。

デメリット

リッチブラックはK100%ベタと違い、CMYK4色を掛け合わせて作るので、紙の収縮などで印刷の版が少しでもズレた際に他の色が見えてしまいます。なので細かい白抜きの文字がある場合などは出来る限りリッチブラックは避けたほうが良いでしょう。

リッチブラックを利用したテクニック

リッチブラックとブラックを使い分けることで、黒地にうっすらと色がのった特殊印刷のような仕上がりを作ることができます。背景の地紋の部分をリッチブラックにしたり、ちょっとしたアクセントなどにも効果的です。

下の写真は実際に印刷した仕上がりです。グラビットのイラストの線をリッチブラックで表現しております。

※上質系の非塗工紙の場合だと色が沈むことがあるので、コート紙の様にはっきりとした色の違いが出にくい場合があります。

※上質系の非塗工紙の場合だと色が沈むことがあるので、コート紙の様にはっきりとした色の違いが出にくい場合があります。

意図しないリッチブラックに注意!

先ほどの画像のように意図しない箇所でデータがリッチブラックなるパターンをいくつかご紹介します。データ制作の際にご注意ください。

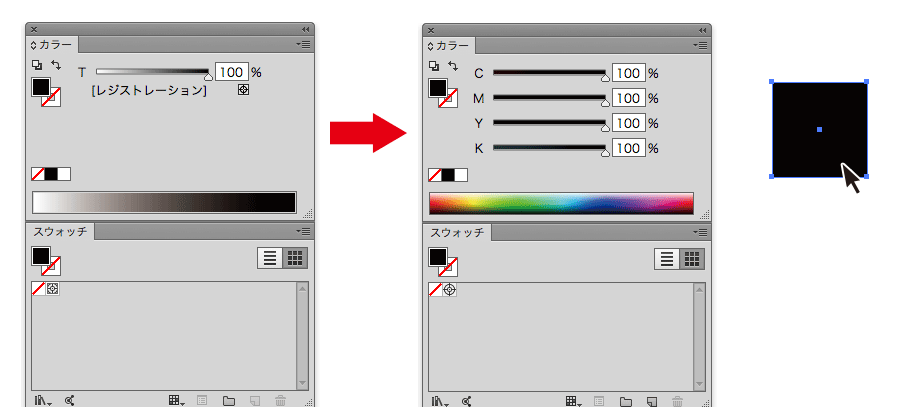

レジストレーションを使用

レジストレーションは基本的にトンボに使用される色です。全ての版でトンボがでるように、全ての色が100%になるように設定されております。このレジストレーションをそのまま気付かずにデザインに使用すると400%のデータになってしまいます。

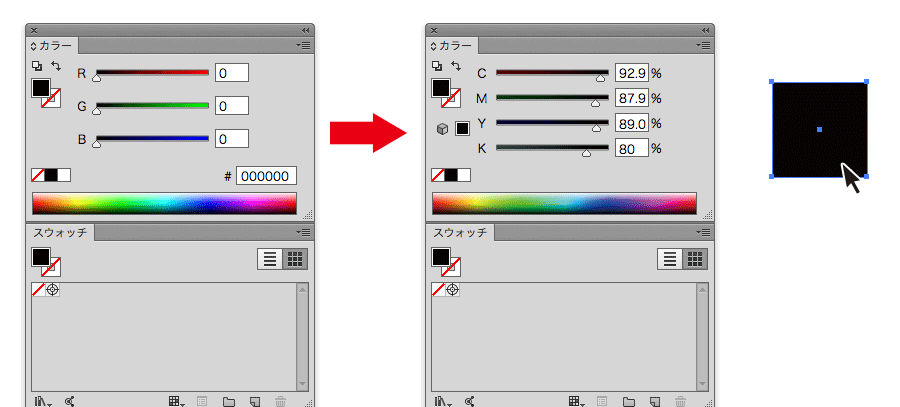

RGBを変換したデータ

もともとWEB用にRGBカラーで作られたデータを印刷用としてCMYK変換すると、上の図のように全てに色が入ってしまうリッチブラックに置き換わってしまいます。

まとめ

リッチブラックの特性とメリット、デメリットを知っておけば、データを印刷する際のトラブルを防ぐだけではなく、デザインのアクセントとしても応用が利くかもしれません。是非参考にしてみてください。

-

前の記事

入稿の必須項目! 塗り足しについて解説します 2017.08.20

-

次の記事

【できるよシリーズ】タロットカードもオリジナルで印刷できるよ! 2017.08.28